Grundzüge der Heraldik

Heraldik - ein Werkzeug der Geschichtswissenschaft

Die Wappenkunde oder Heraldik zählt zu den Hilfswissenschaften der Geschichte. Obwohl die Wappenkunde ursprünglich lediglich eine Symbolik beschrieb, die im Mittelalter dazu diente, Freund und Feind in voller Rüstung voneinander zu unterscheiden, wurde und blieb sie über alle Jahrhunderte hinweg ein lebendiger Bestandteil des Staats- und Rechtswesens und hat heute einen unverminderten Stellenwert in unserer symbolträchtigen Gesellschaft.

Die Bezeichnung Heraldik geht auf die Herolde zurück, Angehörige eines zunächst niederen Bedienstetenstandes, die als Boten und Ausrufer bei mittelalterlichen Turnieren Kenntnisse über das Wappenwesen hatten. Ihre beruflichen Erfahrungen, die sie oftmals auch literarisch und künstlerisch nutzen konnten, verschafften den Herolden häufig beachtliches Ansehen und gehobene Stellungen. Für die Gestaltung eines Wappens legten sie strenge Regeln fest, die heute noch mit regionalen Abweichungen im gesamten abendländischen Kulturkreis bindend sind (Abb. 1). Für die Wappenbeschreibung, die „Blasonierung", schufen sie eine Kunstsprache, deren Vokabular es ermöglicht, ein Wappen mit wenigen Worten präzise zu beschreiben.

Zur Heraldik zählen die Teilbereiche Wappenkunde, Wappenkunst und Wappenrecht. Die Wappenkunde im engeren Sinne umfasst die heraldischen Regeln und die Kenntnis über das Wappenwesen im Allgemeinen. Die Wappenkunst befasst sich mit der künstlerischen Darstellung und Ausschmückung eines Wappens. Diese ist entsprechend dem Kunstverständnis von Epoche zu Epoche einem Wandel unterworfen, ebenso das Wappenrecht, das von den staatlichen Gesetzgebungen abhängige Unterschiede aufweist.

Wappenabbildungen um 1480 (Abb. 1)

Wappen - ein mittelalterliches Erbe

Der Ursprung des Wappenwesens geht auf das 12. Jahrhundert zurück, in jene Zeit also, in der aufgrund der Weiterentwicklung der Waffentechnik die Kämpfer durch Helm und Rüstung vollkommen verdeckt waren und damit nicht mehr als Freund oder Feind identifiziert werden konnten. Zur Kennzeichnung einzelner Krieger oder ganzer Heere mussten daher weithin sichtbare, einfach gestaltete Zeichen geschaffen werden. Es war naheliegend, diese Merkmale auf dem Kampfschild anzubringen. Das Wort Wappen - aus dem mittelhochdeutschen „wapen" für Waffen - deutet auch auf den kriegerischen Ursprung hin (Abb. 2). Auch bei den Turnieren, den ritterlichen Kampfspielen, waren Zeichen und Farben notwendig, um einen Kämpfer vor der Anonymität zu bewahren. Dem Bedürfnis zur Prachtentfaltung wurde bald dadurch Rechnung getragen, dass Wappensymbole und -farben auch auf den Waffenrock (Mantel), auf Pferdedecke und als Helmzier erschienen.

Ihrem kriegerischen Ursprung und Zweck entsprechend waren die Wappen anfangs nur der Ritterschaft und dem Adel vorbehalten. Mit der politischen Erstarkung der Bürgerschaft erfasste das Wappenwesen bald weitere Kreise der Bevölkerung. Auch im kirchlichen Bereich gewann das Wappen zusehends an Bedeutung, war es doch inzwischen vom reinen Kriegskennzeichen mehr und mehr zu einem Rechts-, Eigentums- oder Sippensymbol geworden. Gilden, Zünfte und andere Institutionen schlossen sich dem Kreis der Wappenträger an. Die Genehmigung zur Führung eines Wappens war ein formeller Hoheitsakt und wurde meist durch einen „Wappenbrief“ oder ein Diplom von Kaiser, König oder entsprechendem Landesherrn ausgesprochen. Im 14. Jahrhundert tauchten die ersten Stadtwappen auf. Sie waren größtenteils von den älteren Stadtsiegeln abgeleitet und mit diesen oft nahezu identisch.

Darstellung von zwei Rittern um 1300 (Abb. 2)

Wappen - ein mittelalterliches Erbe

Mit dem Beginn der Neuzeit endete die erste Blütezeit der Heraldik. Das Ende des Turnierwesens und die tiefgreifende Veränderung der Waffentechnik brachten den Verfall der strengen Wappenlehre. Besonders die vielfältigen territorialen Umwälzungen führten bei den herrschenden Ständen immer häufiger zu „Wappenmehrungen“, d. h. die Wappen einzelner durch Krieg, Erbe oder Lehen erworbener Gebiete wurden in einem einzigen Wappenschild zusammengefügt. So brachten es einige große Herrschaftshäuser auf bis zu 20 Einzelwappen in einem Schild (Abb. 3). Das widersprach natürlich dem ursprünglichen Sinn nach einfacher Formgebung. Erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Wiedererblühen des Wappenwesens, als man sich auf die alten Regeln nach Wiedergabe des Wesentlichen in einem Wappen besann. Heute kommt die Heraldik unserem Bedürfnis, Dingen durch einfache, klare Symbolik Ausdruck zu verleihen, sehr entgegen.

Prachtwappen des Königreichs Württemberg 1806-17 (Abb. 3)

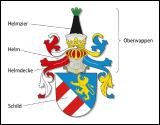

Die Wappenbestandteile

Hauptbestandteil eines Wappens ist der Schild, der zunächst entsprechend der Waffentechnik, später gemäß dem Modegeschmack oder Kunstverständnis - seine Form im Laufe der Jahrhunderte geändert hat. Mit dem Schild (und entsprechendem Schildinhalt) allein kann ein Wappen vollständig dargestellt werden. Die heutige amtliche Heraldik begnügt sich i. d. R. mit der Abbildung des Schildes als Wappen. Besonders in der Familienheraldik, aber auch bei Staatswappen werden heute noch so genannte Vollwappen verwendet, d. h. Wappen, die neben dem Schild ein „Oberwappen“ zeigen. Zum Oberwappen gehören Helm, Helmzier und Helmdecke (Abb. 4). Besonders das Oberwappen wird in der Wappenkunst entsprechend dem aktuellen Geschmack gestaltet. Gerade die Zeit des Barocks und des Rokokos hat hier Formen hervorgebracht, die in krassem Widerspruch zum ursprünglichen Sinn der Heraldik stehen.

Zu den weiteren Bestandteilen eines Wappens zählen die Prachtstücke, die als Zutaten anzusehen sind, zur Ausschmückung dienen, aber keine wesentliche Bedeutung haben. Prachtstücke sind die so genannten Schildhalter, die als Menschen- oder Tiergestalten den Schild tragen oder stützen, sowie Wappenmäntel, die hinter einem Vollwappen angeordnet sind. Diese Zutaten gehören ebenso wie die Abbildung von Orden und Spruchbändern (Devisen) fast ausnahmslos zu den heraldischen Besonderheiten des höheren Adels oder sind Bestandteile von Staatswappen.

Bestandteile eines Vollwappens (Abb. 4)

Heraldische Farben, Formen und Regeln

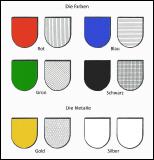

Dem ursprünglichen Zweck eines Wappens, ein weithin sichtbares Zeichen zu sein, entspricht die Verwendung von kräftigen und ungemischten Farben (Tinkturen), die kontrastreich anzuordnen sind. Die Heraldik beschränkt sich dabei nur auf die Grundfarben Rot, Blau, Grün und Schwarz sowie auf die „Metalle“ Gold und Silber, die durch Gelb und Weiß dargestellt werden. „Naturfarbe“ ist für unbedeckte Körperteile erlaubt; Purpur und Braun werden „geduldet“. Eine weitere Besonderheit ist die Darstellung von Pelzwerk im Sinne einer Farbe.

Um den angesprochenen Kontrast zu erreichen, gilt seit alters her als Hauptregel der Heraldik: Metall darf nicht auf Metall, Farbe nicht auf Farbe liegen. Diese Regel ist auch beim Aneinanderstoßen zweier Flächen zu beachten.

Für Wappendarstellungen, die in Schwarz-Weiß wiedergegeben werden, setzten sich seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts allgemein verbindliche „Schraffierungen“ durch, bei denen die Farben und Metalle durch Schraffur (senkrecht = Rot, waagerecht = Blau, schräg = Grün), Punktierung (Gold) und kreuzweise Gitterung (Schwarz) ersetzt werden. Freie Flächen entsprechen dem Metall Silber (Abb. 5).

Tinkturen in der Wappendarstellung (Abb. 5)

Heraldische Farben, Formen und Regeln

Die fast unüberschaubare Menge von Wappenbildern wird in zwei große Gruppen unterteilt: die „Heroldsbilder“ (auch Heroldsstücke) und die „gemeinen Figuren“ (Abb. 6). Heroldsbilder sind einfache geometrische Muster, die durch die verschiedenen Möglichkeiten der Teilung des Schildes entstehen. So lassen sich beispielsweise durch einen einzigen senkrechten, mittigen Schnitt (gespaltener Schild) bei unterschiedlicher Anordnung der sechs Tinkturen 16 verschiedene Wappen zeichnen, ohne dass die heraldische Farbregel verletzt wird. Eine Vielfalt von Wappen ergibt sich durch Variieren und Kombinieren der Schnitte. In den Anfängen der Heraldik überwogen derartige Heroldsbilder. Wegen ihrer vermeintlichen Schmucklosigkeit kamen mehr und mehr Wappen mit gemeinen Figuren in Gebrauch. In diesen Wappen können praktisch alle Erscheinungen der Natur (Menschen, Tiere, Bäume bzw. Teile davon), alle von Menschenhand geschaffenen Gegenstände (Bauwerke, Waffen, Hausrat) sowie Symbole religiöser, mystischer oder naturwissenschaftlicher Vorstellungen (Engel, Drachen, Blitze, Sonne) wiedergegeben werden.

Heroldsbilder und "gemeine Figuren" in der Heraldi (Abb. 6)

Auch Text gehört dazu

Wappenbeschreibung und -begründung

Zu jedem Wappen gehört eine „Blasonierung", d. h. eine Wappenbeschreibung. Die Heraldik hat mit der Blasonierung ihre eigene Kunstsprache geschaffen, deren Regeln verbindlich sind. Die Blasonierung eines Wappens muss so klar und eindeutig sein, dass allein nach ihr eine fehlerfreie Zeichnung des Wappens möglich ist. Sie besteht im Allgemeinen aus einem Satz, getrennt durch Komma und Semikolon. Eine wesentliche Regel der Blasonierung sagt aus, dass der Schild stets vom Schildträger aus beschrieben wird. Das führt bei Laien immer wieder zu Missverständnissen, wenn die Blasonierung beispielsweise „rechts" aussagt und der Schildbetrachter die „linke" Schildseite versteht!

Bei amtlichen Blasonierungen findet man heute meist neben der Angabe des Metalls auch eine Ersatzfarbe, da sich Weiß und Gelb leichter darstellen (herstellen) lassen. Beispiel: „In Silber (Weiß) eine dreilatzige rote Fahne mit drei goldenen (gelben) Trageringen“.

Unvollständig wäre ein Wappen auch ohne die Wappenbegründung. Sie kann wesentlich umfangreicher und ausführlicher als die Blasonierung sein. Sie beschreibt, was das Wappen aussagt, welche Bedeutung dem Wappeninhalt und den Farben zugemessen wird. Denn es ist nicht jeder Betrachter eines Wappens ein geübter Heraldiker, der aus dem Wappen - wie oftmals möglich - die Bedeutung ableiten kann. Hier sei auch eine besondere Art von Wappen erwähnt, die sogenannten „redenden Wappen“. Diese Wappen geben einen direkten Hinweis auf den Träger: das Hufeisen spricht für Eisenbach, der Eber auf einem Berg für Ebersberg (Abb. 7).

Auszug aus: Gisbert Hoffmann: Wappen im Bodenseekreis, Heimat-Zeichen Band 2, herausgegeben vom Förderkreis Heimatkunde, Tettnang 1991

Beispiel für ein "redendes Wappen" (Abb. 7)

Abbildungen

|

|

Abb. 1: Wappenabbildungen aus dem Wappenbuch Conrads von Grünenberg (um 1480) |

|

|

Abb. 2: Zeitgenössische Darstellung von zwei Rittern in voller Rüstung aus der Manessischen Handschrift (um 1300) |

|

|

Abb. 3: Prachtwappen des Königreichs Württemberg von 1806 bis 1817 mit 17 Feldern |

|

|

Abb. 4: Die Bestandteile eines Vollwappens |

|

|

Abb. 5: Die Tinkturen (Farben und Metalle) in der Wappendarstellung |

|

|

Abb. 6: Heroldsbilder und "gemeine Figuren" in der Heraldik |

|

|

Abb. 7: Beispiel für ein "redendes Wappen": Wappen der Herren von Ebersberg (bei Neukirch/Bodenseekreis) |

(C) 2008 FH TT - Alle Rechte vorbehalten